塩化チオニル

| 塩化チオニル | |

|---|---|

| |

| |

| |

別称 塩化スルフィニル | |

| 識別情報 | |

CAS登録番号 | 7719-09-7 |

EC番号 | 231-748-8 |

国連/北米番号 | |

RTECS番号 | XM5150000 |

| 特性 | |

化学式 | SOCl2 |

モル質量 | 118.97g/mol |

| 外観 | 無色~淡黄色液体 |

密度 | 1.638g/ml、液体 |

融点 | −104.5 |

沸点 | 76 |

水への溶解度 | 加水分解 |

粘度 | 0.6cP |

| 構造 | |

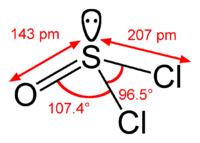

| 分子の形 | 三角錐形 |

双極子モーメント | 1.4 D |

| 危険性 | |

安全データシート(外部リンク) | ICSC 1409 External MSDS |

EU分類 | 腐食性 (C) |

| EU Index | 016-015-00-0 |

NFPA 704 |  0 4 2 |

Rフレーズ | R14, R20/22, R29, R35 |

Sフレーズ | (S1/2), S26, S36/37/39, S45 |

| 関連する物質 | |

| 関連するハロゲン化チオニル | フッ化チオニル 臭化チオニル |

| 関連物質 | 塩化スルフリル |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

塩化チオニル(えんかチオニル、thionyl chloride)とは、亜硫酸の酸塩化物に相当する無機化合物で、化学式SOCl2、分子量118.97、融点-104.5℃、沸点76℃、比重1.65g/cm3の液体であり、発煙性や刺激臭を有する。CAS登録番号は[7719-09-7]。塩化スルフィニル(sulfinyl chloride)とも呼ばれる。毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている[1]。また化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年四月五日法律第六十五号)により第二種指定物質として指定されている[2]。

目次

1 性質

2 製法

3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

性質

塩化チオニルは、ベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素には溶ける。水に対しては激しく発熱しながら反応し、二酸化硫黄 SO2 と塩化水素 HCl になる。また無水の金属ハロゲン化物を作る際の脱水剤やカルボン酸およびアルコールの塩素化によく用いられる。

- FeCl3⋅6H2O +6SOCl2⟶FeCl3 +6SO2 +12HCl{displaystyle {ce {FeCl3cdot 6H2O +6SOCl2->FeCl3 +6SO2 +12HCl}}}

- RCOOH +SOCl2⟶RCOCl +SO2 +HCl{displaystyle {ce {RCOOH + SOCl2 -> RCOCl + SO2 + HCl}}}

- ROH +SOCl2⟶RCl +SO2 +HCl{displaystyle {ce {ROH + SOCl2 -> RCl + SO2 + HCl}}}

特に他のハロゲン化剤と異なり、反応後の生成物が HCl や SO2 などガスであることと、塩化チオニル自身が低沸点であることから反応系外に除去することが容易である。それゆえ実験室におけるヒドロキシ基の塩素化に好んで用いられる。

また、塩化チオニルによるアルコールの塩素化は、他の塩素化剤とは異なり反応機構はSN1反応でもSN2反応でも進行しないことが知られており、ワルデン反転せずに立体保持で反応が進行する。その際の反応機構として四員環遷移状態が提唱されている。

このような分子内置換反応の機構は、SNi機構と呼ばれる。

製法

塩化チオニルは二酸化硫黄 SO2 と五塩化リン PCl5 と反応させ、副生する塩化ホスホリル POCl3 と分留すると得られる。

- SO2 +PCl5⟶SOCl2 +POCl3{displaystyle {ce {SO2 + PCl5 -> SOCl2 + POCl3}}}

工業的には二塩化硫黄 SCl2 を三酸化硫黄 SO3で酸化して製造される。

- SCl2 +SO3⟶SOCl2 +SO2{displaystyle {ce {SCl2 + SO3 -> SOCl2 + SO2}}}

脚注

^ 毒物及び劇物指定令 昭和四十年一月四日 政令第二号 第二条 十七の二

^ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年五月一日政令第百九十二号)第一条 別表

関連項目

- 塩化スルフリル

- 塩化チオニルリチウム電池

- 塩素化

外部リンク

国際化学物質安全性カード 塩化チオニル 日本語版 - 国立医薬品食品衛生研究所 (英語版)

| ||||||||