密度汎関数理論

電子構造論 |

|---|

原子価結合法 |

一般化された原子価結合 現代原子価結合 共鳴 |

分子軌道法 |

ハートリー=フォック法 半経験的分子軌道法 メラー=プレセット法 配置間相互作用法 結合クラスター法 多配置自己無撞着場 量子化学複合手法 量子モンテカルロ 原子軌道による線形結合法 |

電子バンド構造 |

ほとんど自由な電子モデル 強結合近似 マフィンティン近似 密度汎関数理論 k·p摂動論 空格子近似 |

密度汎関数理論(みつどはんかんすうりろん、英: density functional theory、略称: DFT)は電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算することが可能であるとする理論である。また密度汎関数法(みつどはんかんすうほう)は密度汎関数理論に基づく電子状態計算法である。

密度汎関数理論は物理や化学の分野で、原子、分子、凝集系などの多体電子系の電子状態を調べるために用いられる量子力学の手法である。この理論では多体系の全ての物理量は空間的に変化する電子密度の汎関数(すなわち関数の関数)として表され、密度汎関数理論という名前はそこから由来している。密度汎関数理論は凝集系物理学や計算物理、計算化学の分野で実際に用いられる手法の中で、もっとも使われていて汎用性の高い手法である。

1970年代には密度汎関数理論は固体物理でよく用いられるようになった。多くの固体で密度汎関数理論を用いた計算は実験結果との十分な一致を得ることができ、しかも計算コストもハートリー–フォック法やその派生といった多体の波動関数を用いる手法と比べて小さかった。密度汎関数理論を用いた方法は1990年代までは量子化学の計算には十分な精度がでないと考えられていたが、交換-相関相互作用に対する近似が改善されることによって今日では化学と固体物理学の両方の分野を牽引する手法の一つとなっている。

このような進歩にも関わらず、分子間相互作用(特にファンデルワールス力)や、電荷移動励起、ポテンシャルエネルギー面、強い相関を持った系を表現することや、半導体のバンドギャップを計算することは、未だに密度汎関数理論を用いた手法での扱いが難しい。(すくなくとも単独では)分散を表現するのに効果的な密度汎関数理論を用いた手法は今のところ存在せず、分散が支配する系(例えば、相互作用しあう希ガス原子)や分散が他の効果と競い合うような系(例えば生体分子)では適切な取り扱いを難しくしている。この問題を解決するために、汎関数を改善したり、他の項を取り入れたりする手法が現在の研究の話題となっている。

目次

1 概説

2 ホーヘンベルク・コーンの定理

3 コーン・シャム理論

4 スピン密度汎関数理論

5 適用

6 磁場の効果を取り入れるための一般化

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

概説

密度汎関数理論はその概念の根源をトーマス–フェルミ模型に持つものの、DFTは2つのホーエンベルク–コーンの定理(H–K)によって強固な理論的基盤の上に置かれた[1]。最初のH–K定理は、磁場がない場合の非縮退基底状態についてのみ成り立っていたが、以後これらを包含するために一般化されてきた[2][3]。

H–Kの第1定理は、多電子系の基底状態の性質が3つの空間座標だけに依存する電子密度によって一意に決定されることを論証する。これは、電子密度の汎関数に使用することによって、3つの空間座標について3N個の空間座標を持つN個の電子の多体問題を軽減するための土台を築く。この定理は、時間依存密度汎関数法(TDDFT)を開発するための時間依存定義域へ拡張することができる。TDDFTは励起状態を記述するために使うことができる。

H–Kの第2定理は、系についてのエネルギー汎関数を定義し、正しい基底状態電子密度がこのエネルギー汎関数を最小化することを示す。

コーン–シャムDFT(KS DFT)の枠組みの中では、静的外部ポテンシャル中で相互作用のある電子の扱いにくい多体問題が、有効ポテンシャル中を移動する相互作用のない電子の扱いやすい問題に軽減される。有効ポテンシャルは外部ポテンシャルと電子間のクーロン相互作用(例えば、交換相互作用や相関相互作用)の効果を含む。後者の2つの相互作用のモデル化がKS DFT内での難しさとなる。最も単純な近似は局所密度近似(LDA)であり、これは一様な電子ガスについての厳密な交換エネルギーに基づいている。このエネルギーはトーマス–フェルミ模型や、一様な電子ガスについての相関エネルギーへの当て嵌めから得ることができる。相互作用のない系は解くのが比較的簡単であり、波動関数はオービタルのスレイター行列式として表わすことができ。そのうえ、こういった系の運動エネルギー汎関数は厳密に分かる。全エネルギー汎関数の交換-相関部分は依然として不明であり、近似しなければならない。

KS DFTよりも知られていないが、ほぼ間違いなく最初のH-K定理の精神により密接に関係している別の手法が、オービタルフリー密度汎関数理論(OFDFT)である。OFDFTでは、近似汎関数が相互作用のない系の運動エネルギーについても使われる。

ホーヘンベルク・コーンの定理

電子密度を用いた物理量の計算が原理的に可能であることは1964年にヴァルター・コーンとピエール・ホーエンベルクによって示された。

ある外部ポテンシャルのもとにあるN個の電子系を考える(例えば分子の原子核の配置が決まれば、それらの原子核が電子に及ぼす静電ポテンシャルは決まる)。いま、この系の基底状態の電子密度ρだけがわかっているとする。ホーヘンベルク・コーンの第1定理によれば、ある系の基底状態の電子密度ρが決まると、それを基底状態にもつ外部ポテンシャルがもし存在すればそれはただ1通りに定まる。また電子数Nも電子密度を全空間に渡って積分することで求めることができる。その外部ポテンシャルと電子数から導かれるハミルトニアンHのシュレーディンガー方程式を解けば、その外部ポテンシャルのもとで許される電子系の波動関数Ψがわかるので、あらゆる物理量をそこから求めることができる。つまり、基底状態の電子密度から、系の(励起状態に関わる量も含めて)あらゆる物理量は原理的には計算できることになる。物理量を電子密度から計算する方法を密度汎関数法というが、この定理はそれを正当化するものである。3次元空間内のN電子系の波動関数は各電子について3個、合計3N個の座標変数に依存する関数となる。一方、電子密度は電子が何個になろうとも3個の座標変数に依存するだけであり、取り扱い易さに雲泥の差がある。

また、ホーヘンベルク・コーンの第2定理によれば、外部ポテンシャルをパラメータにもつ電子密度の汎関数EHK{displaystyle E_{rm {HK}}}(ホーヘンベルク・コーンのエネルギー汎関数)が存在して、この汎関数は与えられた外部ポテンシャルのもとでの基底状態の電子密度ρ0{displaystyle rho _{0}}で最小値を持ち、基底状態のエネルギーを与える。つまりEHK{displaystyle E_{rm {HK}}}の定義域のρ{displaystyle rho }に対して

EHK[ρ]≥EHK[ρ0]{displaystyle E_{rm {HK}}[rho ]geq E_{rm {HK}}[rho _{0}]}

がなりたつ。よって電子密度関数を変化させて最小のエネルギーを与える電子密度を探索すれば基底状態の電子密度を求めることができる。

コーン・シャム理論

1965年にヴァルター・コーンとリュウ・シャムによりホーヘンベルク・コーンの定理に基づいた実際の計算手法が示され応用が可能となった(コーン-シャム方程式)。

コーン・シャム理論は実際の系とは別に

- (−ℏ22m∇2+Veff)ψi=ϵiψi{displaystyle left(-{frac {hbar ^{2}}{2m}}nabla ^{2}+V_{rm {eff}}right)psi _{i}=epsilon _{i}psi _{i}}

で表される補助系を考え、この系の基底状態の電子密度が実際の系の基底状態の電子密度に一致するようなVeff{displaystyle V_{rm {eff}}}を導くものである。

コーン・シャム理論ではホーヘンベルク・コーンのエネルギー汎関数は次のような形に書き換えられる。

- EKS=−ℏ22m∫dr ψi∗(r)∇2ψi(r)+e24πϵ0∬drdr′ n(r)n(r′)|r−r′|+∫dr Vext(r)n(r)+Exc{displaystyle E_{mathrm {KS} }=-{frac {hbar ^{2}}{2m}}int d{boldsymbol {r}}~psi _{i}^{*}({boldsymbol {r}})nabla ^{2}psi _{i}({boldsymbol {r}})+{frac {e^{2}}{4pi epsilon _{0}}}iint d{boldsymbol {r}}d{boldsymbol {r}}'~{frac {n({boldsymbol {r}})n({boldsymbol {r}}')}{|{boldsymbol {r}}-{boldsymbol {r}}'|}}+int d{boldsymbol {r}}~V_{mathrm {ext} }({boldsymbol {r}})n({boldsymbol {r}})+E_{mathrm {xc} }}

ただし、n{displaystyle n}は補助系の基底状態密度、Vext(r){displaystyle V_{rm {ext}}({boldsymbol {r}})}は実際の系の外部ポテンシャルであり、ホーヘンベルク・コーンのエネルギー汎関数との違いを吸収できるように交換-相関エネルギー汎関数Exc{displaystyle E_{mathrm {xc} }}は定義される。この式をホーヘンベルク・コーンの第2定理に従って変分することで、

- Veff(r)=Vext(r)+e4πϵ0∫dr′ n(r′)|r−r′|+δExcδn(r){displaystyle V_{mathrm {eff} }({boldsymbol {r}})=V_{mathrm {ext} }({boldsymbol {r}})+{frac {e}{4pi epsilon _{0}}}int d{boldsymbol {r}}'~{frac {n({boldsymbol {r}}')}{|{boldsymbol {r}}-{boldsymbol {r}}'|}}+{frac {delta E_{mathrm {xc} }}{delta n({boldsymbol {r}})}}}

を得る。したがって、実際の計算に用いるためにはExc{displaystyle E_{rm {xc}}}の具体的な式が必要となる。局所密度近似(Local Density Approximation, LDA)は各点のExc{displaystyle E_{rm {xc}}}の密度を一様電子気体のもので置き換えることで、具体的な表式を得る。すなわち、ϵ(n){displaystyle epsilon (n)}を別の方法で求めた一様電子気体の交換相関エネルギーとしたとき、

- Exc=∫dr ϵ(n(r))n(r){displaystyle E_{mathrm {xc} }=int d{boldsymbol {r}}~epsilon (n({boldsymbol {r}}))n({boldsymbol {r}})}

となる。これらに従えば、基底状態の電子密度は相互作用のない補助系を自己無撞着に解くことで得ることができる。

スピン密度汎関数理論

ホーヘンベルグ・コーンの定理を拡張して、スピン密度汎関数理論を得ることができる。

いまスピンの量子化軸をz方向にとり、その方向に外部磁場H(r){displaystyle H({boldsymbol {r}})}がかけられているとする。ハミルトニアンにゼーマン項を導入すると元来のホーヘンベルグ・コーンの第一定理と同様の議論で、外部ポテンシャルおよび外部磁場は基底状態の電子スピン密度n↑(r),n↓(r){displaystyle n_{uparrow }({boldsymbol {r}}),n_{downarrow }({boldsymbol {r}})}の汎関数であることが示される。また同第二定理で示されているようなホーヘンベルグ・コーンのエネルギースピン密度汎関数EHK[n↑,n↓]{displaystyle E_{mathrm {HK} }[n_{uparrow },n_{downarrow }]}も構成することができる。

スピン密度汎関数理論に置けるコーン・シャム理論の構成も容易である。この枠組みで、LDAに対応する交換相関エネルギーに対する近似は特に局所スピン密度近似 (Local Spin Density Approximation, LSDA) と呼ばれることもある。

しばしばスピン密度汎関数理論は密度汎関数理論と特に区別されずに呼ばれ、LSDAも単にLDAと呼ばれることが多い。

適用

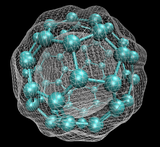

密度汎関数理論に基づいて計算されたC60 の基底状態電子密度の等値面

実際にはコーン・シャム理論は調べる系に応じていくつかの異なった方法で用いられている。固体の計算では局所密度近似は平面波基底などを用いた手法で未だに使われている。これは電子気体からのアプローチが無限の大きさの固体に広がる非局在電子には適切であるためだと考えられる。しかし分子の計算ではより複雑な手法が必要となり、数多の交換-相関エネルギー汎関数が考えだされてきた。そのうちのいくつかは一様電子気体近似と相反するが、電子密度が一様となる極限ではLDAに帰着しなくてはならない。物理学者のあいだで、おそらくもっとも用いられている汎関数は修正の加えられたPerdew-Burke-Ernzerhofの汎関数であろう。これは自由電子気体のエネルギーを一般化勾配を用いてパラメータ化したもので、自由に決められるパラメーターを持たない。しかし、この方法は気体相の分子では熱量的に正確さを欠く。化学の分野でよく用いられるのはBLYP(Beckeの交換エネルギー表式とLee、Yang、Parrらの相関エネルギー表式を用いていることに由来する)である。B3LYPはさらによく使われるハイブリッド汎関数とよばれる種類の汎関数である。ハイブリッド汎関数では交換エネルギーの汎関数(B3LYPの場合はBeckeの交換汎関数を用いる)はハートリー・フォック理論の交換項と組み合わせられるが、B3LYPの場合3つのパラメーターによって交換相関汎関数が混合される。調整できるパラメーターは一般的にはいくつかの「練習用」の分子にフィッティングすることで決められる。このような汎関数を用いて得られた結果は大抵の場合十分に正確であるのだが、精度を改良するような系統的な手法は存在しない(このことは波動関数を用いた配置間相互作用や連結クラスター法といった伝統的な手法とは好対照である)。したがって、現在の密度汎関数理論のアプローチでは他の手法や実験の結果と比べないと計算の誤差を見積もることができない。

磁場の効果を取り入れるための一般化

これまで述べてきた理論はベクトルポテンシャル(すなわち磁場)が存在する場合にはそのまま用いることができず、状況に応じていくらかの破綻を生じることになる。そのような場合には基底状態の電子密度と波動関数の対応は失われる。磁場の効果を取り入れるための一般化の方法として電流密度汎関数理論 (CDFT) と磁場密度汎関数理論 (BDFT) の2つがあげられる。どちらの理論も交換-相関エネルギー汎関数を一般化して電荷密度以外の効果も取り入れる必要がある。VignaleとRasoltによって確立された電流密度汎関数理論では、汎関数は電荷密度と常磁性電流密度の両方に依存し、Salsbury, Grayce, Harrisらによって確立された磁場密度汎関数理論 (BDFT) では汎関数は電荷密度と磁場に依存し、磁場の形状に依存することもありえる。どちらの理論においてもLDAに相当する近似を超えるような手法が容易に実装できないという問題を抱えている。

脚注

^ Hohenberg, Pierre; Walter Kohn (1964年). “Inhomogeneous electron gas”. Phys. Rev. 136 (3B): B864–B871. Bibcode 1964PhRv..136..864H. doi:10.1103/PhysRev.136.B864.

^ Levy, Mel (1979年). “Universal variational functionals of electron densities, first-order density matrices, and natural spin-orbitals and solution of the v-representability problem”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76 (12): 6062–6065. Bibcode 1979PNAS...76.6062L. doi:10.1073/pnas.76.12.6062.

^ Vignale, G.; Mark Rasolt (1987年). “Density-functional theory in strong magnetic fields”. Phys. Rev. Lett. 59 (20): 2360–2363. Bibcode 1987PhRvL..59.2360V. doi:10.1103/PhysRevLett.59.2360. PMID 10035523.

参考文献

W. Kohn; L. J. Sham (1965年). “Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects”. Physical Review 140 (4A): A1133-1138. doi:10.1103/PhysRev.140.A1133.

- R. G. Parr; W. Young 『原子・分子の密度汎関数法』 狩野覚,関元,吉田元二訳、丸善出版、2012年。ISBN 978-4621062401。

- 常田貴夫 『密度汎関数法の基礎』 講談社、2013年11月1日。ISBN 978-4-06-153280-9。

関連項目

- ハートリー–フォック法

- Xα法

- 量子力学

- 量子化学

![E_{rm HK}[rho] geq E_{rm HK}[rho_0]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ef0ee790fc8f081f06e5ec61fec264b074400629)

![{displaystyle E_{mathrm {HK} }[n_{uparrow },n_{downarrow }]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ecf7fe6cfa9aefcc707163e6ad0c5ebf5a253f96)