圓照寺

| 圓照寺(えんしょうじ) | |

|---|---|

参道と山門、拝観は不可 | |

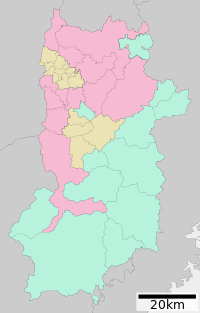

| 所在地 | 奈良県奈良市山町1312 |

| 位置 | 北緯34度38分37.3秒 東経135度50分44.1秒座標: 北緯34度38分37.3秒 東経135度50分44.1秒 |

| 山号 | 普門山 |

| 宗派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 本尊 | 如意輪観音 |

| 創建年 | 寛永18年(1641年) |

| 開基 | 大通文智 |

| 別称 | 山村御殿、山村御所 |

| 地図 |  |

| 法人番号 | 2150005000053 |

圓照寺(えんしょうじ、円照寺)は、奈良市山町にある臨済宗妙心寺派の尼寺。山号は普門山(ふもんざん)。斑鳩の中宮寺、佐保路の法華寺と共に大和三門跡と呼ばれる門跡寺院である。華道の「山村御流」の家元でもある。別名、山村御殿(山村御所)。

三島由紀夫の小説『豊饒の海』に再三登場する「月修寺」は、圓照寺をモデルに描かれている[1]。非公開寺院のため拝観は不可となっているが、2010年11月15日から19日までの間に平城遷都1300年記念事業の一環として特別拝観が実施され、抽選で選ばれた1000人を対象に本堂と奥御殿庭園、本尊の木造如意輪観音像が公開された[2]。

目次

1 歴史

2 歴代門跡

3 伽藍

4 文化財

5 所在地

6 交通アクセス

7 脚注

8 参考文献

歴史

後水尾天皇の第1皇女であった文智女王(幼名・梅宮)は、寛永17年(1640年)、22歳で一糸文守(仏頂国師)を師として出家し、大通文智尼となった。大通文智は翌寛永18年(1641年)、京都の修学院の地に草庵を結んだ。これが圓照寺の始まりである[3]。

明暦元年(1655年)、後水尾による修学院の山荘(修学院離宮)の造営にともなって圓照寺は移転を迫られ、翌明暦2年(1656年)、継母である中宮東福門院(徳川秀忠の娘)の助力により、大和国添上郡八嶋の地(奈良市八島町)に移り、八嶋御所と称した。さらに、東福門院の申請により、幕府から200石(のちに300石に加増)の寄進を得て、寛文9年(1669年)、八嶋の近くの山村(奈良市山町)の現在地に再度移転した。以後も歴代住持として皇女が入寺し、山村御所と呼ばれた[4]。

歴代門跡

- 文智 深如海院大通大師 後水尾天皇皇女

- 文喜 菩提心院大歓尼大禅師 霊元天皇皇女

- 文応 清浄院大寂尼大禅師 霊元天皇皇女

- 文亨 歓喜心院大徹尼大禅尼 桜町天皇養子(有栖川宮)

- 文乗 常応院大機尼大禅尼 光格天皇養子(有栖川宮)

- 文秀 最勝心院大知尼大禅尼 孝明天皇養子(伏見宮)

- 宜絢

- 寿泉

- 文孝 廣厳心院秀山尼大禅師 近衛忠煕(旧公爵)養女

- 文線 大慈心院靜山尼大禅師 山本実庸(旧子爵)女 靜山

- 村上亮順

伽藍

- 本堂(円通殿)-奈良県指定有形文化財、茅葺。

- 書院-寝殿造、唐破風の玄関あり。

- 宸殿-京都御所紫宸殿の古材で建てたとされる。

- 奧御殿

- 葉帰庵

寺の東方の墓地には後水尾天皇の皇女、霊元天皇の皇女らの墓がある。

文化財

- 木造如意輪観音像-圓照寺本尊。

- 塑造後水尾天皇像

- 大和国帯解山村廃寺出土品(重要文化財) - 寺の東方にあった廃寺跡から出土した、石製の相輪残欠等の一括遺品。奈良時代。奈良国立博物館に寄託。

所在地

- 〒630-8434 奈良市山町1312

交通アクセス

JR奈良駅・近鉄奈良駅から山村町行バス「円照寺前」下車徒歩5分

立入りができるのは参道のみで、山門から先は非公開である。

脚注

^ (有元、2009)、pp.7 - 11

^ “特別拝観始まる、大和三門跡寺院の奈良・円照寺” (日本語). 朝日新聞DIGITAL. 朝日新聞社. 2016年9月2日閲覧。

^ 『日本名刹大事典』、p.58

^ 『日本名刹大事典』、p.58

参考文献

- 『日本歴史地名大系 京都市の地名』、平凡社、1979

圭室文雄『日本名刹大事典』、雄山閣、1992

有元信子「三島由紀夫『天人五衰』の原稿研究 - 結末部を中心に -」『表現技術研究』5、広島大学表現技術プロジェクト研究センター、2009(広島大学学術情報リポジトリから閲覧可、参照:広島大学サイト)

| |||||||||||||||||||||||||||