ゲージ理論

原文と比べた結果、この記事には多数(少なくとも 5 個以上)の誤訳があることが判明しています。情報の利用には注意してください。 正確な語句に改訳できる方を求めています。 |

ゲージ理論(ゲージりろん、英: gauge theory)とは、連続的な局所変換の下でラグランジアンが不変となるような系を扱う場の理論である。

目次

1 概要

2 歴史

2.1 非可換ゲージ理論

2.2 数学におけるゲージ理論

3 ゲージ場

3.1 大域対称性と局所対称性

3.2 ファイバーバンドルを使った局所対称性の記述

3.3 ゲージ場

3.4 物理実験

3.5 連続体の理論

3.6 場の量子論

4 古典ゲージ理論

4.1 古典電磁気学

4.2 例:スカラー O(n) ゲージ理論

4.3 ゲージ場のヤン・ミルズラグランジアン

4.4 電磁気学の例

5 数学的定式化

5.1 接続による定式化

5.2 ヤン・ミルズ作用

6 ゲージ場の量子化

6.1 方法と目的

6.2 アノマリ

7 大域対称性

7.1 例

8 局所対称性

8.1 例

9 脚注

10 参考文献

10.1 論文

10.2 書籍

10.3 教科書

11 関連項目

12 外部リンク

概要

ゲージ(ものさし、尺度)という用語は、ラグランジアンの冗長な自由度を表している。可能なゲージを変換することをゲージ変換と呼ぶ。ゲージ変換は、リー群を形成し、理論の対称群あるいはゲージ群と呼ばれる。リー群には生成子のリー代数が付随する。それぞれの生成子に対応してゲージ場と呼ばれるベクトル場が導入され、これにより局所変換の下でのラグランジアンの不変性(ゲージ不変性)が保証される。ゲージ場を量子化して得られる粒子はゲージボゾンと呼ばれる。非可換なゲージ群の下でのゲージ理論は、非可換ゲージ理論と呼ばれ、ヤン=ミルズ理論が代表的である。

物理学における有用な理論の多くは、ある対称性変換群の下で不変なラグランジアンによって記述される。物理的な過程が発生する時空の全ての点において一斉に同一な変換の下で不変であるとき、理論は大域対称性を持つと言う。局所対称性を要求すると、系により強い制約を課すこととなり、この点がゲージ理論の重要な点である。実際、大域対称性は、まさに時空内で固定された対称群のパラメータをもつ局所対称性である。

ゲージ理論は、素粒子を記述する場の理論として成功している。量子電磁気学はU(1)対称性に基づく可換ゲージ理論であり、ゲージボゾンを光子として持つ電磁ポテンシャルがゲージ場である。標準模型は U(1) × SU(2) × SU(3) 対称性に基づく非可換ゲージ理論であり、1つの光子、3つのウィークボソン、および 8つのグルーオンの合計 12 のゲージボゾンを持つ。

ゲージ理論は重力を記述する一般相対論においても重要な役割を持つ。一般相対論の場合は、ゲージ場がテンソル場である。量子重力理論において、このゲージ場を量子化した重力子が存在すると考えられている。

ゲージ対称性は、一般相対論の一般共変性(principle of general covariance)の類似と見なすことができ、そこでの座標系は任意の時空の微分同相の下に自由に選択することができる。ゲージ対称性も微分同相対称性も両方とも、系の自由度の冗長性を反映している。

歴史的には、これらの概念は、初めは古典電磁気学で、そして後に一般相対性理論において考えられていた。しかしながら、以下に詳しく述べるように、ゲージ対称性の現代的な重要性は電子の相対論的量子力学である量子電磁気学において最初に現れた。今日、ゲージ理論は凝縮系物性論、原子核物理学、あるいは高エネルギー物理学の分野で非常に有用である。

場の量子論 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||

| (ファインマン・ダイアグラム) | ||||||||||||||

歴史 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

歴史

ゲージ変換の自由度を持った最初の理論は電磁気学における、1864年のマクスウェル(James Clerk Maxwell)による電磁場の公式であるが、この概念の重要性は永く気付かれないままであった。この定式化の持つ対称性の重要さは、早期の段階では注目されることがないままであった。ヒルベルト(David Hilbert)も注目することなく、一般座標変換の下の作用の不変性を詳しく調べ、アインシュタイン方程式を導出した。後日、ワイル(Hermann Weyl)が、一般相対論と電磁気学を統一しようと、スケール変換(もしくは、ゲージ変換)の下の不変性が、一般相対論の局所対称性であろうと予想した。量子力学の発展したのち、ワイル、フォック(Vladimir Fock)、ロンドン(Fritz London)が、スカラー要素を複素数値に置き換え、スケール変換を U(1) ゲージ対称性である相(phase)の変更に置き換えることにより、スケール(ゲージ)を変形した。このことが、電荷を帯びた量子力学的な粒子の波動函数として電磁場を説明した。これがヴォルフガング・パウリ(Wolfgang Pauli)により1940年代に広められ、ゲージ理論として広く認識された最初であった。[1]

非可換ゲージ理論

1954年に楊振寧とミルズは核子の強い相互作用を説明するモデルを提唱した[2]。

彼らは、電磁相互作用のU(1)対称性の理論を一般化して、陽子と中性子のアイソスピンSU(2)対称性に基づいた理論を構築した。このモデル自体は実験と整合しなかったが非可換対称性に基づくヤン=ミルズ理論として多くの理論の原型となった。

このアイデアは後に、弱い相互作用と電磁相互作用を統一する電弱相互作用への応用が見いだされた。さらに、非可換ゲージ理論は漸近的自由性と呼ばれる特徴を再現できることが判明したことで、ゲージ理論はより魅力的なものとなった。漸近的自由性は強い相互作用の重要な特徴であると見なされていた。これにより、強い相互作用のゲージ理論を探求しようという動機が生まれた。この理論は量子色力学と呼ばれ、クォークのカラーSU(3)対称性に基づくゲージ理論である。ゲージ理論は、量子電磁力学 (QED) 、量子色力学 (QCD) およびワインバーグ=サラム理論の基礎をなしている。さらに、電磁相互作用、弱い相互作用および強い相互作用を統一する標準模型はゲージ理論の言葉で記述されている。

数学におけるゲージ理論

1970年代になって、マイケル・アティヤは古典的ヤン=ミルズ方程式の数学的解決法の研究を始めた。1983年、アティヤの学生サイモン・ドナルドソンは滑らかな4次元微分可能多様体の分類では、位相同型の違いを除いた分類とは異なっていることを示す方向の研究を進めた。マイケル・フリードマンは、ドナルドソンの研究成果を用いて、エキゾチック R4 の存在、すなわち、4次元ユークリッド空間とは異なるエキゾチックな微分構造(Differential structure)が存在することを示した。このことは、ゲージ理論自体が持つ基礎物理学における成功とは独立して、数学的構造に対するゲージ理論への関心を呼び起こした。1994年、エドワード・ウィッテンおよびネーサン・サイバーグは、超対称性に基づいたゲージ理論的テクニックを発見した。ここでの方法はあるトポロジー的不変性の計算を可能とする方法でもある。これら、ゲージ理論からの数学への貢献は、この分野の新たな関心として注目されている。

ゲージ理論および場の量子論の歴史に関するより詳細な資料はPickeringの書籍を参照のこと[3]。

ゲージ場

大域対称性と局所対称性

任意の物理的状況の数学的記述は、通常、過度の自由度を持っている。同一の物理状況は、多くの同値な数学的な構成によりうまく記述される。例えば、ニュートン力学では、2つの構成が互いにガリレイ変換(座標系の慣性変換)により、同一の物理的状況を表している。これらの変換は理論の対称性の群を形成し、物理的状況は個別の数学的構成に対応しているのではなく、この対称群により互いに関連付けられた構成のクラスに対応する。

この考え方を大域的な対称性と同様に局所対称性へ一般化することができる。このことは、全物理系をカバーする「慣性」座標系を選ぶことのないような状況でのより抽象的な「座標変換」であることと似ている。ゲージ理論はこの種類の対称性を持つ数学的モデルであり、モデルの対称性と整合性を持つ物理的な予言をなすことを可能とする一連のテクニックを伴っている。

ファイバーバンドルを使った局所対称性の記述

ゲージ理論は、ファイバーバンドルで記述することができる。[4]

さらに複雑な理論の中で物理的状況を充分に記述するため、時空の中で点にラベル付けを与える座標との単純な関係を持たない対象に対して、「座標基底」を導入する必要がある。(数学用語では、点での対象の値を記述するときに使う座標基底からなるベース空間と、その各々の点でファイバーを考えたファイバーバンドルを意味する。)数学的な構成とするためには、各々の点で(ファイバーバンドルの局所切断に限った座標基底を選択し、理論の対象の値を座標を使い表現せねばならない(通常は、物理的意味では場の理論)。ファイバーバンドルと場の理論という 2つの構成は、それらの座標変換(局所切断の変換、ゲージ変換)によって関係し合うとき、等価である(同じ物理状態を記述する)と言う。

大半のゲージ理論では、時空の点の抽象的ゲージ基底の可能な変換は、有限次元のリー群である。最も単純なそのような群は、U(1)であり、現代の定式化では、複素数を使った量子電磁力学 (QED)である。QED は一般に、最初の最も単純な物理的ゲージ理論と考えられている。ゲージ理論が与えられたとき、全体の構成の中で取りうるゲージ変換の集合は、ゲージ群を形成する。ゲージ群の元は時空の点から(有限次元の)リー群への滑らかな函数によりパラメトライズされ、各々の点での函数とその微分の値は、各々の点上のファイバーでのゲージ変換の作用を表す。

時空の各点で定数であるゲージ変換は、幾何学的な座標系のリジッドな回転に似ている。この定数ゲージ変換は、ゲージ表現の大域対称性を表す。リジッドな回転の場合のように、このゲージ変換は、真に局所的な量を表現する方法と同じ方法で、ゲージ独立な量を経路に沿って変更する比率を表現することへ影響する。パラメータが定数函数でないゲージ変換は、局所対称性と呼ばれる。微分を意味する効果と、しない効果とは量的な差異がある。(このことは、コリオリの力として表すことのできる、座標の非惰性的な変換の類似物である。

ゲージ場

ゲージ理論の「ゲージ共変」バージョンは、ゲージ場を導入すること(数学のことばでは、エーレスマン接続)と、この接続の観点から共変微分の項で全ての変換の度合いを定式化することにより、この効果を考慮している。ゲージ場は、数学的構成の記述の本質的な部分となっている。ゲージ変換によりゲージ場を除去可能な構成は、場の強さ(数学のことばでは、曲率)がどこでも 0 となる性質を持っている。ゲージ場はこれらの構成に限られているわけではない。言い換えると、ゲージ理論の際立った特性は、ゲージ場が単に単純な座標系の選択を償っているだけではないという特性であり、一般にはゲージ場を 0 とするようなゲージ変換は存在しない。

ゲージ理論の力学の解析のとき、物理的状況の記述での他の対象と同様に、ゲージ場は力学変数として扱わねばならない。共変微分を通して他の対象との基本相互作用に加えて、典型的にゲージ場は「自己エネルギー」項の形でエネルギーへ寄与する。ゲージ理論の方程式は次のようにして得ることができる。

- ゲージ場がないというナイーブな仮設 (ansatz) より出発する(そこでは、微分が「裸の形」で現れる)。

- 連続パラメータにより特徴付けられる理論の大域対称性をリストアップする(一般には、回転角と同値である)。

- 場所により変換することができる対称性パラメータから来る結果の補正項を計算する。

- これらの補正項をひとつあるいはそれ以上のゲージ場の結合と解釈し、これらの場の適切な自己エネルギー項と力学的な振る舞いを与える。

このことは、ゲージ理論が大域的対称性を局所対称性へと「拡張」することを意味し、一般相対論として知られている重力のゲージ理論の歴史的な発展と密接に関連する。

物理実験

ゲージ理論は、本質的には次のようにして、物理実験の結果をモデル化することに使われる。

- 自然界の可能な構成を、実験で設定する情報と整合性を持つ構成へ制限する。

- 実験で設計された可能な出力の確率分布を計算することは、測ることを設計することである。

「設定情報」と「確率測度の出力」とを数学的に記述すること(大まかには、実験の「境界条件」)は、一般には、ゲージの選択を意味する特殊な座標系を使うことなしに表すことはできない(そうでなければ、ゲージ独立な状態を意味する「外側」の影響から充分に孤立した実験を前提とする)。境界条件でゲージ独立性を誤ると、ゲージ理論の計算でアノマリがしばしば発生するので、ゲージ理論はアノマリを回避するアプローチにより広く分類することができる。[要説明]

連続体の理論

上記の 2つの理論(連続電磁気学と一般相対論)は、連続体の理論の例である。連続体の理論の計算テクニックを暗に前提としている。

- 完全にゲージの選択を固定すると、個別の構成の境界条件は、原理的には完全に記述することが可能である。

- 完全にゲージを固定し一連の境界条件が与えられると、最小作用の原理は、これらの境界と整合性を持つ一意な数学的構成(従って一意な物理的状況)を決定する。

- 測定結果の可能性は次のように決定することができる。

- 全ての物理的状況の確率分布の確立は、設定情報と整合性を持つ境界条件により決定される。

- 可能な物理状況の各々の出力測定の確率分布の確立。

- 設定情報と整合性を持つ出力確率の分布を得るためのこれら 2つの確率分布の畳み込み。

- ゲージ固定すると、境界条件の部分的情報の記述のゲージ依存性か、もしくは、理論の不完全性のどちらかのためのアノマリを計算から排除することができる。

これらの前提は充分に閉じられた形を持っているので、エネルギースケールや実験条件の広い範囲を渡って有効であり、光や熱、電気から日食、宇宙旅行と言ったことまでの日常生活の中で出くわす現象の大半について、理論は正確に予言することが可能である。数学的テクニック自体が破れるときである(理論自身の中の省略により)最も小さいスケールと最も大きなスケールのときのみ、理論がうまくいかない(最も有名な場合は、乱流とほかのカオス的な現象)。

場の量子論

これらの「古典的」連続体理論以外に、もっとも広く知られている理論が、量子電磁気学や素粒子物理学の標準模型を含む場の量子論である。場の量子論の出発点は、連続に類似する議論に非常に良く似ている。ゲージ共変な作用積分は、最小作用の原理に従い「可能な」物理的状況を特徴付ける。しかし、連続体の理論と場の量子論は、ゲージ変換により表される大きすぎる自由度をどのように扱うかということにおいて、重要な違いがある。 連続体の理論と教育的に扱われた最も単純な場の量子論は、ゲージ固定(gauge fixing)の処方を使い、与えられた物理的状況を表わす数学的構成の軌道を、より小さな群の表す小さな軌道へ還元する。この小さな群は、大域対称群であったり、自明な群であったりする。

より複雑な場の量子論は、特に非アーベル的なゲージ群を持つ場合は、摂動論の枠内で、場(ファデエフ・ポポフゴースト場と、BRST量子化(BRST quantization)として知られているアプローチで、アノマリキャンセル(anomaly cancellation)に動機を持つ反対項を導入し、ゲージ対称性を破る。これらの問題はある意味非常にテクニカルなことであるが、問題は、観測の性質、物理的状況を知ることの限界、や不完全な特別の実験条件と不完全にしか理解されていない物理理論の間の相互作用といったことと密接に関係している[要出典]。ゲージ理論を扱い易くするために開発された数学的テクニックは、固体物理学や結晶学から低次元トポロジーまで、多くの応用を持っている。

古典ゲージ理論

古典電磁気学

歴史的には、最初に発見されたゲージ対称性は、古典電磁気学である。静電気学では、電気的な場 E、もしくは対応する電位 V のどちらもを議論することが可能である。一方が分かれば、定数だけ異なるポテンシャル V→V+C{displaystyle Vrightarrow V+C} が同じ電場に対応することを除いて、他方も分かる。これは、電場は空間の一点から他の点までのポテンシャルの変化を関連付け、定数 C はポテンシャルの変化を見つけるために引くとキャンセルされるからである。ベクトル解析のことばでは、電場はポテンシャルの勾配 E=−∇V{displaystyle mathbf {E} =-nabla V} である。静電気学から電磁気学へ一般化すると、第二のポテンシャルであるベクトルポテンシャル(vector potential) A を得て、次の式を満たす。

- E=−∇V−∂A∂t,B=∇×A .{displaystyle {begin{aligned}mathbf {E} &=-nabla V-{frac {partial mathbf {A} }{partial t}},\mathbf {B} &=nabla times mathbf {A} .end{aligned}}}

さて、一般ゲージ変換は V→V+C{displaystyle Vrightarrow V+C} だけでなく、

- A→A+∇fV→V−∂f∂t{displaystyle {begin{aligned}mathbf {A} &rightarrow mathbf {A} +nabla f\V&rightarrow V-{frac {partial f}{partial t}}end{aligned}}}

となる。ここに f は位置と時間に依存する任意の関数である。場はゲージ変換しても変わらないままであり、従って、マックスウェルの方程式はそのまま成立する。すなわち、マックスウェルの方程式はゲージ対称性を持っている。

例:スカラー O(n) ゲージ理論

- このセクションの残りは、古典理論や量子場理論とラグランジアンを使うことに慣れている必要がある。

- このセクションで定義するものは、ゲージ群、ゲージ場、相互作用ラグランジアン、ゲージボゾンである。

次の説明は、局所ゲージ不変性が大域対称性の性質から始め、どのようにして発見的に動機付けられることが可能かか、また、どのようにして元は相互作用のないの間に相互作用を導くかを説明する。

質量 m をもつ相互作用を持たない n 個の実数のスカラー場の集まりを考える。この系は、各々のスカラー場 φi{displaystyle varphi _{i}} の作用の和である作用により記述される。

- S=∫d4x∑i=1n[12∂μφi∂μφi−12m2φi2] .{displaystyle {mathcal {S}}=int ,mathrm {d} ^{4}xsum _{i=1}^{n}left[{frac {1}{2}}partial _{mu }varphi _{i}partial ^{mu }varphi _{i}-{frac {1}{2}}m^{2}varphi _{i}^{2}right] .}

ラグランジアン密度は、場のベクトル

- Φ=(φ1,φ2,…,φn)T{displaystyle Phi =(varphi _{1},varphi _{2},ldots ,varphi _{n})^{T}}

を導入することにより、

- L=12(∂μΦ)T∂μΦ−12m2ΦTΦ{displaystyle {mathcal {L}}={frac {1}{2}}(partial _{mu }Phi )^{T}partial ^{mu }Phi -{frac {1}{2}}m^{2}Phi ^{T}Phi }

とコンパクトに書くことができる。

項 ∂μ{displaystyle partial _{mu }} は、次元 4 のうちの各々で Φ{displaystyle Phi } の偏微分についてのアインシュタインの縮約記法を使っている。すると、G が n 次直交群 O(n) に属する定数行列であるときにはいつでも、変換

- Φ↦Φ′=GΦ{displaystyle Phi mapsto Phi '=GPhi }

の下にラグランジアンが不変であることが明らかとなる。Φ{displaystyle Phi } の微分は Φ{displaystyle Phi } 自身へと変換され、両方の量はラグランジアンの中ではドット積で現れる(直交変換はドット積を保存する)ので、ラグランジアンが保存されることが分かる。

- (∂μΦ)↦(∂μΦ)′=G∂μΦ{displaystyle (partial _{mu }Phi )mapsto (partial _{mu }Phi )'=Gpartial _{mu }Phi }

この式は、特別なラグランジアンの大域対称性を特徴付け、対称群はゲージ群と呼ばれる。数学用語では、構造群であり、特にG-構造(G-structure)の理論と呼ばれる。結局、ネーターの定理は、この変換群の不変性がカレント

- Jμa=i∂μΦTTaΦ{displaystyle J_{mu }^{a}=ipartial _{mu }Phi ^{T}T^{a}Phi }

の保存を導くことを意味する。ここに行列 Ta は群 SO(n) の生成元である。全ての生成元がカレントを保存する。

さて、このラグランジアンが局所的に O(n)-不変であることを要求することは、行列 G が(最初は、定数であった)、時空の座標 x の函数となるべきと言うことである。

不幸にも、行列 G は G = G(x) (G は x の函数とすると)のとき、微分を「通過」しない(行列と偏微分とが非可換となる)。

- ∂μ(GΦ)≠G(∂μΦ) .{displaystyle partial _{mu }(GPhi )neq G(partial _{mu }Phi ) .}

G と微分が可換でないことは、(積の法則を保つために)追加項を導入することになり、ラグランジアンの不変性を壊す。これを修正するために、新しい微分作用素を Φ{displaystyle Phi } が再び Φ{displaystyle Phi } と同一視できるように

- (DμΦ)′=GDμΦ{displaystyle (D_{mu }Phi )'=GD_{mu }Phi }

として定義する。

この新しい「微分」をゲージ共変(gauge covariant derivative)と呼び、

- Dμ=∂μ+igAμ{displaystyle D_{mu }=partial _{mu }+igA_{mu }}

と言う形を取る。

ここに g は相互作用の強さを定義する量であり、結合定数と呼ぶ。簡単な計算の後、ゲージ場 A(x) が次のように変換せねばならないことが分かる。

- Aμ′=GAμG−1+ig(∂μG)G−1 .{displaystyle A'_{mu }=GA_{mu }G^{-1}+{frac {i}{g}}(partial _{mu }G)G^{-1} .}

ゲージ場はリー代数の元であり、

- Aμ=∑aAμaTa{displaystyle A_{mu }=sum _{a}A_{mu }^{a}T^{a}}

と拡張できる。

従って、リー代数の生成元と同じゲージ場がある。

結局、今では、局所ゲージ不変(locally gauge invariant)ラグランジアン

- Lloc=12(DμΦ)TDμΦ−12m2ΦTΦ{displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {loc} }={frac {1}{2}}(D_{mu }Phi )^{T}D^{mu }Phi -{frac {1}{2}}m^{2}Phi ^{T}Phi }

が得られている。

パウリ(Pauli)は、Φ{displaystyle Phi } として場の理論へ適用されたゲージ理論を第一種のゲージ変換と呼び、一方、A{displaystyle A} の中で償われる変換を第二種のゲージ変換と呼んだ。

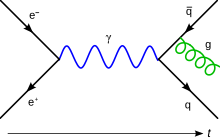

ゲージボゾンを通して相互作用するスカラーボゾンのファインマン・ダイアグラム

このラグランジアンと元々の大域ゲージ不変(globally gauge-invariant)なラグランジアンとの差異は、相互作用ラグランジアン(interaction Lagrangian)

- Lint=ig2ΦTAμT∂μΦ+ig2(∂μΦ)TAμΦ−g22(AμΦ)TAμΦ{displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {int} }=i{frac {g}{2}}Phi ^{T}A_{mu }^{T}partial ^{mu }Phi +i{frac {g}{2}}(partial _{mu }Phi )^{T}A^{mu }Phi -{frac {g^{2}}{2}}(A_{mu }Phi )^{T}A^{mu }Phi }

である。

この項は、局所ゲージ不変性の要求の結果として n 個のスカラー場の間の相互作用を導入することになる。しかしながら、この相互作用を物理的とし完全には任意としないするためには、媒体 A(x) は空間を伝搬する必要がある。次のセクションでは、もうひとつの別な項 Lgf{displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {gf} }} をラグランジアンへ導入することで扱われる。古典場理論を得るような量子化のバージョンでは、ゲージ場 A(x) の量子は、ゲージボゾンと呼ばれる。量子場理論の相互作用多グランジアンの解釈は、これらのゲージボゾンの交換によって相互作用するスカラーボゾンである。

ゲージ場のヤン・ミルズラグランジアン

前のセクションでの古典ゲージ理論の描像は、ほぼ完全ではあるが、共変微分 D の定義するために、全ての時空の点でゲージ場 A(x){displaystyle A(x)} の値を知らねばならないという問題がある。この場の値を手で(manually)で特定する代わりに、場の方程式としてこれを与えることができる。さらに、この場の方程式を生成するラグランジアンも同じように局所ゲージ不変であることを要求すると、ゲージ場のラグランジアンの取りうる形は、

- Lgf=−12Tr(FμνFμν){displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {gf} }=-{frac {1}{2}}operatorname {Tr} (F^{mu nu }F_{mu nu })}

として表すことができる。ここでは、

- Fμν=1ig[Dμ,Dν]{displaystyle F_{mu nu }={frac {1}{ig}}[D_{mu },D_{nu }]}

であり、トレースは場のベクトル空間上にとることとする。これをヤン・ミルズ作用(Yang–Mills action)と呼ぶ。他にもゲージ不変な作用は存在している(例えば、非線型電磁気学、ボルン・インフェルト作用(Born–Infeld action)、チャーン・サイモンズモデル、テータ項(theta term)など)。

このラグランジアンの項の中には、A{displaystyle A} の一つと均衡を保つ変換をもつような場が存在しないことに注意します。この項のゲージ変換の下での不変性は、前提的に古典(幾何学的)対称性です。この対称性は量子化を遂行するために制限される必要があり、この過程はゲージ固定(gauge fixing)ですが、制限した後でもゲージ変換は可能である。[5]

そこで、ゲージ理論の完全なラグランジアンは

- L=Lloc+Lgf=Lglobal+Lint+Lgf{displaystyle {mathcal {L}}={mathcal {L}}_{mathrm {loc} }+{mathcal {L}}_{mathrm {gf} }={mathcal {L}}_{mathrm {global} }+{mathcal {L}}_{mathrm {int} }+{mathcal {L}}_{mathrm {gf} }}

となる。

電磁気学の例

前のセクションで示した定式化の単純な応用として、電子の場だけがある電磁気学の場合を考える。裸の骨だけの(最も中心となる)電子の場であるディラック方程式を生成する作用は、

- S=∫ψ¯(iℏcγμ∂μ−mc2)ψd4x{displaystyle {mathcal {S}}=int {bar {psi }}(ihbar c,gamma ^{mu }partial _{mu }-mc^{2})psi ,mathrm {d} ^{4}x}

である。

この系の大域対称性は、

- ψ↦eiθψ{displaystyle psi mapsto e^{itheta }psi }

である。

このゲージ群は U(1) であり、まさに定数 θ を持つ場の相(絶対値 1 の複素数値を角度で表したフェーズ)である。

この対称性を「局所化」することは、θ を θ(x) で置き換えることを意味する。適切な共変微分は、

- Dμ=∂μ−ieℏAμ{displaystyle D_{mu }=partial _{mu }-i{frac {e}{hbar }}A_{mu }}

となる。

「電荷」 e を普通の電荷(electric charge)(ゲージ理論の用語の使い方の原型)を同一視し、ゲージ場 A(x) を電磁場の 4元ベクトルポテンシャルと同一視すると、相互作用ラグランジアンは、

- Lint=eℏψ¯(x)γμψ(x)Aμ(x)=Jμ(x)Aμ(x){displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {int} }={frac {e}{hbar }}{bar {psi }}(x)gamma ^{mu }psi (x)A_{mu }(x)=J^{mu }(x)A_{mu }(x)}

となる。ここに Jμ(x){displaystyle J^{mu }(x)} は、通常の 4元ベクトルの電気的カレンド密度である。従って、ゲージ原理は、電子の場へ電磁場のいわゆる最小結合(minimal coupling)を導入することを意味する。

ちょうど電磁気学のように場の強さのテンソルへゲージ場 Aμ(x){displaystyle A_{mu }(x)} のラグランジアンを加えることにより、量子電磁気学の出発点として使われるラグランジアン

- LQED=ψ¯(iℏcγμDμ−mc2)ψ−14μ0FμνFμν{displaystyle {mathcal {L}}_{mathrm {QED} }={bar {psi }}(ihbar c,gamma ^{mu }D_{mu }-mc^{2})psi -{frac {1}{4mu _{0}}}F_{mu nu }F^{mu nu }}

を得る。ディラック方程式、マックスウェルの方程式、量子電磁気学も参照。

数学的定式化

ゲージ理論は、普通、微分幾何学の言葉で議論される。数学的には、ゲージは主バンドルの(局所)切断を選ぶことである。ゲージ変換とは、まさにそのような 2つの切断の間の変換のことである。

ゲージ理論は(第一に高エネルギー物理学者たちにより主要に研究された)接続の研究により支配されるにもかかわらず、接続のアイデアは一般にはゲージ理論の中心ではない。実際、一般的なゲージ理論は、ゲージ変換のアフィン表現(affine representation)(つまり、アフィン加群が、ある性質を満たすジェットバンドル(jet bundle)の切断として分類されることを示している。(物理学者は第一種のゲージ変換と呼んでいる)点での共変変換であるような表現が存在して、(物理学者が第二種のゲージ変換と呼んでいるアフィン表現)接続形式としての変換と BF理論の B場のようなより一般的な表現である。さらに一般的な非線型表現(nonlinear representations)もあるが、極度に複雑である。未だ、非線型シグマモデルは非線型に変換するので、これへの応用がある。

主バンドル P のファイバーバンドルの構造群がリー群であれば、P の切断はゲージ変換群の主等質空間(principal homogeneous space)を形成する。

接続による定式化

接続(ゲージ接続)は、主バンドルを定義するので、各々の随伴ベクトルバンドル(associated vector bundle)では共変微分 ∇ が存在する。局所座標(切断の局所基底)を選択すると、この共変微分は物理学ではゲージポテンシャルと呼ばれるリー代数に値を持つ 1-形式である接続形式 A により表現される。これは確かに本質的でないが座標に依存した量である。曲率形式 F はリー代数に値を持つ 2-形式である曲率形式から構成される本質的な量で、

- F=dA+A∧A{displaystyle {mathbf {F}}=mathrm {d} {mathbf {A}}+{mathbf {A}}wedge {mathbf {A}}}

である。ここに d は外微分であり、∧{displaystyle wedge } はウェッジ積である。(A{displaystyle {mathbf {A}}} は、生成子 Ta{displaystyle T^{a}} によってはられるベクトル空間の元であり、よって、A{displaystyle {mathbf {A}}} の成分は互いに可換ではない。従って、ウェッジ積 A∧A{displaystyle {mathbf {A}}wedge {mathbf {A}}} は 0 とならない。)

無限小ゲージ変換はリー代数を形成し、スカラー ε に値を持つ滑らかなリー代数により特徴付けられる。そのような無限小ゲージ変換の下に、

- δεA=[ε,A]−dε{displaystyle delta _{varepsilon }{mathbf {A}}=[varepsilon ,{mathbf {A}}]-mathrm {d} varepsilon }

となる。ここに [⋅,⋅]{displaystyle [cdot ,cdot ]} はリーブラケットである。

素晴らしいことがあり、δεX=εX{displaystyle delta _{varepsilon }X=varepsilon X} であれば、

δεDX=εDX{displaystyle delta _{varepsilon }DX=varepsilon DX} である。ここに D は共変微分

- DX =def dX+AX{displaystyle DX {stackrel {mathrm {def} }{=}} mathrm {d} X+{mathbf {A}}X}

である。

また、δεF=εF{displaystyle delta _{varepsilon }{mathbf {F}}=varepsilon {mathbf {F}}} である。このことは、F{displaystyle {mathbf {F}}} が共変に変換することを意味する。

全てではないが、一般に、ゲージ変換は無限小ゲージ変換により生成される。例として、底空間が多様体からリー群への写像が非自明である写像のホモトピー類が非自明であるようなコンパクト多様体である。例えば、インスタントン(instanton)を参照。

ヤン・ミルズ作用

ここで、ヤン・ミルズ作用(Yang–Mills action)は

- 14g2∫Tr[∗F∧F]{displaystyle {frac {1}{4g^{2}}}int operatorname {Tr} [*Fwedge F]}

により与えられる。ここに * はホッジ双対を表し、積分は微分形式を使い微分幾何学的に定義される。

ゲージ不変量(すなわち、ゲージ変換の下に不変である量)は、次の式のように、任意の閉じた経路 γ で定義されるウィルソンループである。

- χ(ρ)(P{e∫γA}){displaystyle chi ^{(rho )}left({mathcal {P}}left{e^{int _{gamma }A}right}right)}

ここに χ は複素表現 ρ の指標であり、P{displaystyle {mathcal {P}}} は経路の向きづけられた作用素を表す。

ゲージ場の量子化

ゲージ理論は、場の量子論に適用される方法の特別化により量子化することが可能である。しかし、ゲージ固定(gauge constraint)による微妙な点があるので(上の数学的定式化のパラグラフを参照)、他の場の理論では発生し得ない問題の解決に多くの技術的な問題がある。と同時に、ゲージ理論の豊富な構造により、簡単に計算することができる量になることもあり、例えば、ウォード・高橋の恒等式は、もうひとつ別な繰り込み定数の定義に結び付いている。

方法と目的

最初に量子化されたゲージ理論は量子電磁力学(QED)であった。最初の方法は、ゲージ固定し、それから正準量子化へ適用するという方法であった。グプタ・ブロイラー(Gupta–Bleuler)の方法も、この問題を扱うために開発された。非可換ゲージ理論は、今では、多くの方法により扱われている。量子化の方法は、量子化の記事で記述されている。

量子化の主要な点は、理論で記述されている様々な過程の確率振幅(probability amplitude)を計算することを可能とすることである。テクニカルには、確率振幅は真空期待値のある相関函数の計算である。このことは理論の繰り込みを含んでいる。

理論の結合定数が充分に小さいとき、求めるべき量の全ては摂動論により計算することができる。量子化のスキームはそのような計算(正準量子化)の単純化を意図していて、摂動量子化スキームと言われることもある。現在は、これらの方法のからゲージ理論の詳細な実験検証の大半が導かれる。

しかしながら、ほとんどのゲージ理論では、多くの興味のある量は非摂動的である。この問題に適合する(格子ゲージ理論のような)量子化スキームは、非摂動的量子化スキームと呼ばれる。このスキームの詳細な計算は、スーパーコンピュータを必要とし、他のスキームよりもうまく開発されているとは言えない。

アノマリ

古典理論の対称性のうちのいくつかは、量子理論では保たれないことが分かる。この現象をアノマリと言う。知られているもの列挙すると、

スケールアノマリ(scale anomaly)、このアノマリは結合定数をもたらす。量子電磁力学(QED)では、ランダウの極(Landau pole)の現象をもたらす。量子色力学(QCD)では、漸近自由性をもたらす。

カイラルアノマリ(chiral anomaly)、フェルミオンのあるカイラル場やベクトル場でのアノマリである。このアノマリはインスタントン(instanton)の考え方を通して、トポロジーと密接な関係を持っている。量子電磁力学では、このアノマリはパイ中間子の 2個の光子への崩壊を引き起す。

ゲージアノマリ(gauge anomaly)、全ての整合性のある物理理論でキャンセルされるべきアノマリである。電弱理論では、このキャンセルは、クォークとレプトンの数が等しいことを要求する。

大域対称性

物理学で、大域対称性(global symmetry)とは、点から点への移動により変換する局所対称性とは対照的に、時空の全ての点で保たれる対称性である。

大域対称性は、力ではなく、保存則を要求する。

例

大域対称性の例としては、(θ{displaystyle theta } を定数としたときに、大域的変換となる)ディラックのラグランジアン:

- LD=ψ¯(iγμ∂μ−m)ψ{displaystyle {mathcal {L}}_{D}={bar {psi }}left(igamma ^{mu }partial _{mu }-mright)psi }

への群 U(1)=eiqθ{displaystyle U(1)=e^{iqtheta }} の作用がある。

この変換の下では波動函数は、ψ→eiqθψ{displaystyle psi rightarrow e^{iqtheta }psi } and ψ¯→e−iqθψ¯{displaystyle {bar {psi }}rightarrow e^{-iqtheta }{bar {psi }}} として変換し、

- L→L¯=e−iqθψ¯(iγμ∂μ−m)eiqθψ=e−iqθeiqθψ¯(iγμ∂μ−m)ψ=L{displaystyle {mathcal {L}}rightarrow {bar {mathcal {L}}}=e^{-iqtheta }{bar {psi }}left(igamma ^{mu }partial _{mu }-mright)e^{iqtheta }psi =e^{-iqtheta }e^{iqtheta }{bar {psi }}left(igamma ^{mu }partial _{mu }-mright)psi ={mathcal {L}}}

となる。

局所対称性

物理学では、局所対称性(local symmetry)とは、滑らかな基礎多様体上の点によって、何らかの物理量の対称性を持つことである。そのような量の例は、理論の観測可能量、テンソル、ラグランジアンである。この意味で対称性が局所的ならば、局所ゲージ変換を適用することができる。局所ゲージ変換は、対称群の表現が多様体上の函数であり、従って時空の異なる点では異なって作用するように取ることができることを意味する。

微分同相群は、定義により局所対称性であり、全ての幾何学的、より一般には共変な理論(すなわち、一般相対論のように、理論の方程式がテンソル方程式となる)は局所対称性を持つ。

局所対称性という言葉は、特にヤン・ミルズ理論では局所ゲージ対称性と結び付いている(標準模型も参照)。そこでは、ラグランジアンがあるコンパクトリー群の下に局所的に対称である。局所ゲージ対称性は光子やグルオンのようなボゾンのゲージ場を持っている。局所対称性は、常に保存則に加えて、力を導く。[6]

例

一般相対論は重力を生成すると考えられる局所対称性を持っている(一般共変性(general covariance)、微分同相。[7]特殊相対論は大域対称性しかもたない(ローレンツ対称性、あるいはより一般的にポアンカレ対称性)。

素粒子物理学では、多くの大域対称性(例:アイソスピンの対称性のSU(2))と、局所対称性(例:弱い相互作用のSU(2))がある。素粒子物理学の標準模型はヤン・ミルズ理論から構成される。

超重力理論の対称群は局所対称性であり、一方、超対称性は大域対称性である。

脚注

^ Wolfgang Pauli (1941) "Relativistic Field Theories of Elementary Particles," Rev. Mod. Phys. 13: 203–32.

^ Yang and Mills (1954)

^ Pickering, A. (1984). Constructing Quarks. University of Chicago Press. ISBN 0226667995.

^ ヤンとミルズが強い力のゲージ理論を見つけたころ、数学でもほぼ同時にファイバーバンドルの理論が整備された。これはゲージ場の理論と数学的に等価であることが徐々に認識され、その後の数学と物理の交流の元となった。

^ Sakurai, Advanced Quantum Mechanics, sect 1–4

^ Kaku, Michio (1993). Quantum Field Theory: A Modern Introduction. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-507652-4.

^ Misner, Charles W.; Thorne, Kip S.; Wheeler, John Archibald (1973年9月15日). Gravitation. San Francisco: W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-0344-0

参考文献

論文

H. Weyl (1918年). “Gravitation and electricity”. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin (Math. Phys.) 1918: 465.

H. Weyl (1929年). “Electron and Gravitation. 1. (In German)”. Z. Phys. 56: 330.

W. Pauli (1941年). “Relativistic Field Theories of Elementary Particles”. Rev. Mod. Phys. 13: 203. doi:10.1103/RevModPhys.13.203.

C. -N. Yang and R. L. Mills (1954年). “Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance”. Phys. Rev. 96: 191. doi:10.1103/PhysRev.96.191.

Becchi, C. (1997年). Introduction to Gauge Theories. p. 5211. arXiv:hep-ph/9705211. Bibcode 1997hep.ph....5211B.

- Gross, D. (1992年). “Gauge theory – Past, Present and Future”. 2009年4月23日閲覧。

Jackson, J.D. (2002年). “From Lorenz to Coulomb and other explicit gauge transformations”. Am.J.Phys 70 (9): 917–928. arXiv:physics/0204034. Bibcode 2002AmJPh..70..917J. doi:10.1119/1.1491265.

Svetlichny, George (1999年). Preparation for Gauge Theory. pp. 2027. arXiv:math-ph/9902027. Bibcode 1999math.ph...2027S.

書籍

- 内山龍雄 『一般ゲージ場論序説』 岩波書店、1987年。ISBN 4-00-005040-0。

Lochlainn O'Raifeartaigh (1997). The dawning of gauge theory. Princeton series in physics. Princeton University Press. ISBN 0691029784.

- Schumm, Bruce (2004) Deep Down Things. Johns Hopkins University Press. Esp. chpt. 8. A serious attempt by a physicist to explain gauge theory and the Standard Model with little formal mathematics.

教科書

Bromley, D.A. (2000). Gauge Theory of Weak Interactions. Springer. ISBN 3-540-67672-4.

Cheng, T.-P.; Li, L.-F. (1983). Gauge Theory of Elementary Particle Physics. Oxford University Press. ISBN 0-19-851961-3.

Frampton, P. (2008). Gauge Field Theories (3rd ed.). Wiley-VCH.

Kane, G.L. (1987). Modern Elementary Particle Physics. Perseus Books. ISBN 0-201-11749-5.

関連項目

- 一般相対性理論

- 量子電磁力学

- 場の量子論

ヤン=ミルズ理論(強い相互作用の理論)

ワインバーグ=サラム理論(電弱統一理論)- 対称性の自発的破れ

量子色力学(強い力の理論)- アティヤ=シンガーの指数定理

- ファデエフ=ポポフゴースト

ゲージ原理(Gauge principle)- アハラノフ=ボーム効果

クーロンゲージ[要リンク修正](Coulomb gauge)

電弱理論(Electroweak theory)

ゲージ共変微分(Gauge covariant derivative)

ゲージ固定(Gauge fixing)

ゲージ重力理論(Gauge gravitation theory)- ゲージ群

- カルツァ=クライン理論

- リー代数

- リー群

ローレンツゲージ(Lorenz gauge)- 量子色力学

グルーオン場(Gluon field)

グルーオン場の強さテンソル(Gluon field strength tensor)- 量子電磁気学

- 電磁ポテンシャル

- 電磁テンソル

- 場の量子論

量子ゲージ理論(Quantum gauge theory)- 標準モデル

標準モデル (数学的定式化)(Standard Model (mathematical formulation))- 対称性の破れ

- 対称性 (物理学)

量子力学の対称性(Symmetry in quantum mechanics)- ウォードの恒等式

- ヤン=ミルズ理論

- ヤン-ミルズ方程式と質量ギャップ問題

- 1964 PRL 対称性の破れの論文

外部リンク

Gauge theories (英語) - スカラーペディア百科事典「ゲージ理論」の項目。

Gauge invariance (英語) - 同「ゲージ不変性」の項目。

Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), “Gauge transformation”, Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4, http://eom.springer.de/p/g043400.htm

- Yang–Mills equations on DispersiveWiki

- Gauge theories on Scholarpedia

![{mathcal {S}}=int ,mathrm {d} ^{4}xsum _{i=1}^{n}left[{frac {1}{2}}partial _{mu }varphi _{i}partial ^{mu }varphi _{i}-{frac {1}{2}}m^{2}varphi _{i}^{2}right] .](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f9c14ea7e10ea5417b072f07411f9f4773fa5360)

![F_{mu nu }={frac {1}{ig}}[D_{mu },D_{nu }]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f57fa9a18bea10d67b206e3da14c64b71d36ef6)

![delta _{varepsilon }{mathbf {A}}=[varepsilon ,{mathbf {A}}]-mathrm {d} varepsilon](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2b2a39922d5f793612d7ca87944a8acca8c9e7ae)

![[cdot ,cdot ]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/28dd4c22d60192519c1c12cf645b040f368db9e9)

![{frac {1}{4g^{2}}}int operatorname {Tr} [*Fwedge F]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c423a8c500feae11216ef817412e48aedb5c24e8)