フォノン

フォノン(英: phonon)、音子、音響量子、音量子は、振動(主に結晶中での格子振動)を量子化した粒子(準粒子、素励起)である。

振幅が大きくなる、つまり振動が激しくなることはフォノンの数が増えることで表される。

フォノンを持つ液体としては、超流動を示すヘリウム4がある[1]。

原子核表面の核子の振動を量子化したものもフォノンと言う。

目次

1 仮想的な粒子としてのフォノン

2 1次元の格子振動の量子化

3 特徴

3.1 エネルギー

3.2 運動量

3.3 ボース粒子

3.4 分類

3.4.1 音響フォノンと光学フォノン

3.4.2 横型フォノンと縦型フォノン

3.5 分散関係と周期性

3.6 状態密度

4 フォノンバンド

5 フォノンのソフト化

6 熱伝導

7 フォノンの非調和性

7.1 摂動論とフォノン間相互作用

7.2 自己無撞着フォノン法

8 フォノンと光子の比較

9 フォノニクス

10 関連項目

11 参考文献

仮想的な粒子としてのフォノン

フォノンとは格子振動を、音波などの弾性波が伝搬する連続的な媒質(弾性体)中の場だと考え、そこに非相対論的な場の量子論を応用して得られる粒子である[1]。通常の粒子としての物質像が適用できない、その意味で仮想的な粒子である。

場の量子論では粒子を「場がエネルギーを得て局在的に振動している状態(波束)」と考える[2][3][4]。これにより量子力学では扱えなかった素粒子の生成・消滅などが場の立場から説明でき、また光子のような質量を持たない素粒子なども扱える。

これを結晶格子に応用し、結晶中の局在した振動を粒子として考えたものがフォノンである。その結果、フォノンも光子のように生成や消滅し、質量も存在しない。一般的な量子力学のように粒子数が固定された系の波動関数でフォノンを記述することは難しい。

フォノンは結晶格子という原子の集団がつくる構造に「支えられて」存在している、あるいは結晶格子という構造の上にフォノンという粒子たちが「宿っている」と言ってもいい。原子や電子とは根本的な素性は異なっていても、原理的には1つ、2つと数えられる、各々の粒子がエネルギーや運動量を持っているといった点では光子などと同様に完全に一人前の粒子である[5]。

1次元の格子振動の量子化

1次元の量子的な調和振動子はN個の同種原子から成る。

これはフォノンを考える上で、最も簡単な量子的モデルである。

このモデルは直ちに2次元、3次元に一般化することができる。

質点の位置は平衡位置からのずれx1, x2…として記述される。

(すなわちxi = 0は、粒子iが平衡位置にあることを意味する)

2次元以上の場合では xiはベクトル量となる。

この系のハミルトニアンは次のように書ける。

- H=∑i=1Npi22m+12mω2∑{ij}(nn)(xi−xj)2{displaystyle {mathcal {H}}=sum _{i=1}^{N}{frac {p_{i}^{2}}{2m}}+{frac {1}{2}}momega ^{2}sum _{{ij}(mathrm {nn} )}left(x_{i}-x_{j}right)^{2}}

ここでmは各原子の質量(ここでは全ての原子で等しいと仮定する)、

xi とpiはそれぞれi番目の原子の位置演算子と運動量演算子であり、和は最近接において行う。

しかし格子は、粒子のようにふるまう波動としての側面も現れる。

慣習として、変数として粒子の座標の代わりに、基準モードの波数ベクトルを用いたフーリエ空間における波を扱う。

基準モードの数は、粒子数と等しい。

しかし、フーリエ空間は系の周期性を考える上で非常に有用である。

xkの離散フーリエ変換として定義されるN個の基準座標Qk、pkのフーリエ変換として定義されるN個の共役運動量Πkを導入する。

- Qk=1N∑leikalxlΠk=1N∑le−ikalpl.{displaystyle {begin{aligned}Q_{k}&={frac {1}{sqrt {N}}}sum _{l}e^{ikal}x_{l}\Pi _{k}&={frac {1}{sqrt {N}}}sum _{l}e^{-ikal}p_{l}.end{aligned}}}

kn はフォノンの波数であり、すなわち2πを波長で割ったものである。

これらは実空間もしくは波数空間における次の交換関係を満たす。

- [xl,pm]=iℏδl,m[Qk,Πk′]=1N∑l,meikale−ik′am[xl,pm]=iℏN∑leial(k−k′)=iℏδk,k′[Qk,Qk′]=[Πk,Πk′]=0{displaystyle {begin{aligned}left[x_{l},p_{m}right]&=ihbar delta _{l,m}\left[Q_{k},Pi _{k'}right]&={frac {1}{N}}sum _{l,m}e^{ikal}e^{-ik'am}left[x_{l},p_{m}right]\&={frac {ihbar }{N}}sum _{l}e^{ialleft(k-k'right)}=ihbar delta _{k,k'}\left[Q_{k},Q_{k'}right]&=left[Pi _{k},Pi _{k'}right]=0end{aligned}}}

一般的な結果から、

- ∑lxlxl+m=1N∑kk′QkQk′∑leial(k+k′)eiamk′=∑kQkQ−keiamk∑lpl2=∑kΠkΠ−k{displaystyle {begin{aligned}sum _{l}x_{l}x_{l+m}&={frac {1}{N}}sum _{kk'}Q_{k}Q_{k'}sum _{l}e^{ialleft(k+k'right)}e^{iamk'}=sum _{k}Q_{k}Q_{-k}e^{iamk}\sum _{l}{p_{l}}^{2}&=sum _{k}Pi _{k}Pi _{-k}end{aligned}}}

位置エネルギー項は

- 12mω2∑j(xj−xj+1)2=12mω2∑kQkQ−k(2−eika−e−ika)=12∑kmωk2QkQ−k{displaystyle {tfrac {1}{2}}momega ^{2}sum _{j}left(x_{j}-x_{j+1}right)^{2}={tfrac {1}{2}}momega ^{2}sum _{k}Q_{k}Q_{-k}(2-e^{ika}-e^{-ika})={tfrac {1}{2}}sum _{k}m{omega _{k}}^{2}Q_{k}Q_{-k}}

ここで

- ωk=2ω2(1−coska)=2ω|sinka2|{displaystyle omega _{k}={sqrt {2omega ^{2}left(1-cos {ka}right)}}=2omega left|sin {frac {ka}{2}}right|}

ハミルトニアンは波数空間において次のように書ける

- H=12m∑k(ΠkΠ−k+m2ωk2QkQ−k){displaystyle {mathcal {H}}={frac {1}{2m}}sum _{k}left(Pi _{k}Pi _{-k}+m^{2}omega _{k}^{2}Q_{k}Q_{-k}right)}

位置変数の間のカップリングは解きほぐされる。Q とΠがエルミートであれば(これらはそうではない)、変換されたハミルトニアンはN個の独立な調和振動子を記述する。

量子化されたあとの形は境界条件に依存する。

簡単のため周期的境界条件が課すと、(N + 1)番目の原子は1番目の原子と同等になる。

これは物理的には原子鎖の始まりと終わりを繋ぎ合わせることに相当する。

この結果の量子化は次のように書ける。

- k=kn=2πnNafor n=0,±1,±2,…±N2. {displaystyle k=k_{n}={frac {2pi n}{Na}}quad {mbox{for }}n=0,pm 1,pm 2,ldots pm {frac {N}{2}}. }

nの上限は波長の最小値から求められ、格子面間隔aの2倍となる。

調和振動子の固有値、またはモードωkのエネルギー準位は次のように書ける。

- En=(12+n)ℏωkn=0,1,2,3…{displaystyle E_{n}=left({tfrac {1}{2}}+nright)hbar omega _{k}qquad n=0,1,2,3ldots }

このエネルギー準位は等間隔であり、それぞれ次のようになる。

- 12ℏω, 32ℏω, 52ℏω ⋯{displaystyle {tfrac {1}{2}}hbar omega , {tfrac {3}{2}}hbar omega , {tfrac {5}{2}}hbar omega cdots }

ここで1/2ħωは量子的な調和振動子の零点エネルギーである。

次のエネルギー準位に押し上げるためには、正確にエネルギーħωだけが調和振動子の格子に供給されなければならない。

電磁場が量子化されたときのフォトン(光子)との比較から、振動エネルギーの量子はフォノンと呼ばれる。

全ての量子系は波動性と粒子性を同時に示す。

フォノンの粒子性は第二量子化と生成消滅演算子によって理解される。

[6]

特徴

エネルギー

フォノンの持つエネルギーは格子の熱振動のエネルギーである。調和振動だと見なせる場合は、次のように調和振動子のエネルギーの式と同じ形になる。

E=∑kℏωk(n+12){displaystyle E=sum _{k}hbar omega _{k}left(n+{frac {1}{2}}right)}

ℏ{displaystyle hbar } はプランク定数、ωk{displaystyle omega _{k}} は振動数、n{displaystyle n} はフォノンの数である。和を波数 k{displaystyle k} について取る。

フォノン間に相互作用がある場合は、エネルギー準位が等間隔である調和振動子とは見なせないので、このような単純な形にならない。

運動量

フォノンは振動そのものを量子化したものであり、質量を持たない。一方で運動量は持っておりp=ℏk{displaystyle mathbf {p} =hbar mathbf {k} }で表される。ただしフォノンの運動量は、一様な空間にある粒子の運動量とは性質が異なる。ネーターの定理によると運動量は系の並進対称性から導出されるため、この違いは並進対称性の違いに由来する。一様な空間は連続的な並進対称性を持つが、結晶では離散的な並進対称性を持っている。この離散的な並進対称性から導かれる(広義の)運動量は、通常の運動量とは区別して結晶運動量と呼ばれる。この違いにより、たとえば運動量保存則は、フォノンの運動量だけでなく結晶の逆格子ベクトルも含まれた形となる。

フォノンによる弾性的中性子散乱では、エネルギーとともに運動量も保存される。非弾性中性子散乱では中性子の入射角と散乱角、およびエネルギー変化を調べることでフォノンの波数と各周波数が求まる。[1]

ボース粒子

フォノンはひとつの状態 k{displaystyle k} に何個でも存在できる。よってフォノンはボース粒子であり、ボース゠アインシュタイン統計に従う。

分類

音響フォノンと光学フォノン

二原子鎖の中の光学 (optical) フォノンと音響 (acoustic) フォノン

フォノンは、音響フォノンと光学フォノンの2つに大別できる。音響フォノンは、隣のフォノンと同じ位相で振動するが、光学フォノンは逆の位相で振動する。また音響フォノンも光学フォノンも電子励起などを介して光と間接的に相互作用する[7]。光学フォノンは双極子モーメントの変化を伴うため、光との相互作用によって直接励起される(光学的に活性である)[8]。音響フォノンは自身は分極を伴わないため、基本的に光学応答に対して直接寄与はしない[7]。音響フォノンによる光散乱をブリルアン散乱と呼び、光学フォノンによる光散乱をラマン散乱と呼ぶ。

横型フォノンと縦型フォノン

フォノンの波数ベクトル(伝播方向)と同じ方向に格子振動する縦波と、垂直に格子振動する横波という2つのモードがある。

- 音響フォノンでは、縦型フォノンは物質の圧縮や膨張に、横型フォノンは物質のずれに相当し、一般的には前者の復元力のほうが大きい。よって音響フォノンでは一般的に縦型フォノンのほうが伝播速度(群速度)が大きい[7]。

- 光学フォノンにおいては、縦型フォノンにより電荷が空間的に偏り(分極Pが電荷密度ρ=-∇・Pの変化を伴う)、分極による反電場の効果として縦型フォノンのほうが一般的に高い角振動数を持つ[7]。

分散関係と周期性

単原子鎖のフォノンの分散関係

線形2原子鎖におけるフォノンの分散曲線。opticalは光学フォノン、acousticは音響フォノン

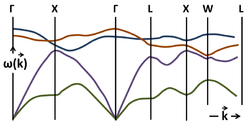

GaAs中の格子振動に対応するフォノンの分散関係ω=ω(k)[9]

k=0{displaystyle k=0}のときω(k)=0{displaystyle omega (k)=0}となる分散曲線は音響フォノンによるものである。音響フォノンの分散曲線の傾きv=dω(k)dk{displaystyle v={frac {domega (k)}{dk}}}はフォノンの伝搬する群速度である。音響フォノンの分散曲線はk=0{displaystyle k=0}近傍ではk{displaystyle k}に比例する、つまり一定の群速度となる。これは、音速が波長に比例するという弾性波のもつ性質を表す。

一方で、k=0{displaystyle k=0}のときω(k)≠0{displaystyle omega (k)neq 0}となる分散曲線は光学フォノンによるものである。

状態密度

フォノンの状態密度は、フォノン数を第一ブリュアンゾーンで積分したものである。実験的には、非弾性中性子散乱で求まる。比熱などは、フォノンの状態密度によって決まる(デバイ模型)。

フォノンバンド

結晶格子のような周期構造中では、フォノンの振動数は制限され離散的になる。又、量子力学の効果で電子の場合と同様に、フォノンもバンド構造(フォノンバンド)を作る。

フォノンのソフト化

物質によっては、温度を下げるとフォノン(格子振動)の振幅が小さくなっていって、ある転移温度以下で低温相へ相転移し、フォノンによる格子の変位が凍結した状態となることがある。

これをフォノンのソフト化と言う。

厳密には、格子振動とフォノンは同義ではないが、同じような意味合いで使われることがある。

熱伝導

フォノンによる熱伝導は、フォノンが音速v{displaystyle v}で飛びまわるとして気体分子運動論を適用したモデルで記述できる[1]。熱伝導率k{displaystyle k}は、比熱C{displaystyle C}とフォノンの平均自由行程l{displaystyle l}で表される。

- k=Cvl3{displaystyle k={frac {Cvl}{3}}}

フォノンの平均自由行程は一般的に温度の関数であり、フォノン散乱についての情報を含んでいる。

フォノンの非調和性

摂動論とフォノン間相互作用

格子の位置エネルギーは各原子の平衡位置からの変位についてベキ展開できる。

もし2次の項までとれば、格子振動が調和振動と見なすことができ、フォノン間に相互作用はない。

3次および4次の項が比較的小さく摂動とみなせる場合は、これらを調和フォノンの生成消滅演算子を用いて表すことができる。

非調和振動の影響が大きくなると、3次および4次の項によってフォノン間に相互作用が働き、フォノンの生成や消滅が起こる。

3次の項は3つの演算子の積で、1個のフォノンが2個のフォノンに崩壊するような過程を記述する。

4次の項は2個のフォノンの衝突や、1個のフォノンが2個のフォノンに崩壊する過程などの過程を記述する。[10]

温度がデバイ温度よりはるかに高いときは、非調和性の効果が大きくなり、摂動論が適用できなくなる。よって調和近似で考えたフォノンは、素励起としての意味を失う[11]。

自己無撞着フォノン法

固体ヘリウムのような量子固体では、原子間相互作用のポテンシャルエネルギーが極小値よりかなり大きい。よってポテンシャルの極小点のまわりに小さな振動をしているという調和近似の考えが適用することができない。しかし一方で、中性子非弾性散乱の実験を行うと、フォノンのピークが観測される。よって調和近似の枠を超えて、フォノンの概念を基礎づける必要がある。

自己無撞着フォノン法は、このような量子固体や非調和性の大きい古典的固体に対して有効な方法である。ポテンシャルをV(x){displaystyle V(x)}、格子点をx=0{displaystyle x=0}とすると、調和近似では力の定数はポテンシャルの二回微分V″(0){displaystyle V''(0)}で与えられる。一方で自己無撞着フォノン法において力の定数は、(力の定数をパラメータとして含む)調和振動の状態関数|0⟩{displaystyle |0rangle }に関するV″(x){displaystyle V''(x)}の期待値で与えられる。[11]

フォノンと光子の比較

共に質量のないボース粒子であるフォノンと光子の比較を以下に示す。[12]

| フォノン | 光子 | |

|---|---|---|

| 基準振動の数 | 各k{displaystyle mathbf {k} }に対して3p個のモード(pは基本構造中の原子数) 分散関係は複雑:ω=ωs(k){displaystyle omega =omega _{s}(mathbf {k} )}(sはモード) | 各k{displaystyle mathbf {k} }に対して2個のモード 分散関係は直線:ω=ck{displaystyle omega =ck}(cは光速) |

| 波数ベクトルの制限 | k{displaystyle mathbf {k} }は第一ブリルアンゾーンに限られる | k{displaystyle mathbf {k} }は任意 |

| 熱エネルギー密度 | ∑s∫1(2π)3ℏωs(k)eβℏωs(k)−1dk{displaystyle sum _{s}int {frac {1}{(2pi )^{3}}}{frac {hbar omega _{s}(mathbf {k} )}{e^{beta hbar omega _{s}(mathbf {k} )}-1}}dmathbf {k} } (積分は第一ブリルアンゾーンについて) | 2∫1(2π)3ℏckeβℏck−1dk{displaystyle 2int {frac {1}{(2pi )^{3}}}{frac {hbar ck}{e^{beta hbar ck}-1}}dmathbf {k} } (積分はすべてのk{displaystyle mathbf {k} }について) |

光子の熱エネルギーの式は、デバイ近似のフォノンの式と似ているが、以下の点が異なる。

- 光子では、音速が光速で置き換えられている。

- 光子では、ただ2つだけのモードだけがある(電磁放射は横波でなければならない、縦波のモードは無い)ことに対応して、余分の因子2/3を持っている。

- 許される光子の波数ベクトルの最高値に制限がないため、光子における積分の上限は∞である。

フォノニクス

フォノンは光子や電子のように、多くの目的で粒子として扱えるので、実用的な応用に利用して操作することができる。フォノンスペクトルは低周波音響から超音波や熱まで広範囲に効果を及ぼすため、フォノニック技術は免震、音響学、熱管理などの広範囲にわたる応用が可能でフォノニック結晶、メタマテリアル、熱電素子、MOEMSなど、さまざまなスケールでフォノンを制御する方法がある[13]。

関連項目

- ゼロフォノン線とフォノンサイドバンド

- コヒーレントフォノン

- スピン-フォノン相互作用

- フォノン散乱

- フォノンバンド

- 表面フォノン

- DFPT法

- メーザー

参考文献

- ^ abcd木暮嘉明 『フォノンとは何か-音波と量子の世界-』 丸善〈フロンティア・サイエンス・シリーズ〉、1988年。ISBN 4621033093。

^ 長島順清 『素粒子物理学の基礎I』 朝倉書店〈朝倉物理学大系〉、2002年。ISBN 4-254-13673-0。

^ 吉田伸夫 『素粒子論はなぜわかりにくいのか~場の考え方を理解する』 技術評論社、2013年。ISBN 978-4774161310。

^ 坂本眞人 『場の量子論-普遍性と自由場を中心として-』 裳華房〈量子力学選書〉、2014年。ISBN 978-4785325114。

^ 田崎晴明 『統計力学II』 培風館〈新物理学シリーズ〉、2008年。ISBN 4563024384。

^ Mahan, G. D. (1981). Many-Particle Physics. New York: Springer. ISBN 0-306-46338-5.

- ^ abcd大阪大学インタラクティブ物質科学・カデットプログラム 物性物理100問集出版プロジェクト編、木村剛・小林研介・田島節子監修『物性物理100問集』大阪大学出版会、2016年

^ 今野豊彦 『物質の対称性と群論』 共立出版、2001年。ISBN 4-320-03409-0

^ Yu, Peter Y.; Cardona, Manuel (2010). “Fig. 3.2: Phonon dispersion curves in GaAs along high-symmetry axes”. Fundamentals of Semiconductors. Physics and Materials Properties (4th ed.). Springer. p. 111. ISBN 3-642-00709-0. https://books.google.com/books?id=5aBuKYBT_hsC&pg=PA111.

^ デイヴィッド・J・サウレス著『多体系の量子力学』松原武生・米沢富美子訳、吉岡書店、1965年

- ^ ab『物性 II 素励起の物理 (新装版 現代物理学の基礎 第7巻)』 岩波書店、2012年。ISBN 4000298070。

^ アシュクロフト, N. W.、マーミン, N. D. 『固体物理の基礎 (下・1) 固体フォノンの諸問題』 松原, 武生(訳)、町田, 一成(訳)、吉岡書店〈物理学叢書 48〉、1982年。ISBN 978-4842702025。

^ “フォノニクス時代に備えよう”, Nature 503 (7475), (2013年11月14日), http://www.natureasia.com/ja-jp/nature/highlights/49223

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![{displaystyle {begin{aligned}left[x_{l},p_{m}right]&=ihbar delta _{l,m}\left[Q_{k},Pi _{k'}right]&={frac {1}{N}}sum _{l,m}e^{ikal}e^{-ik'am}left[x_{l},p_{m}right]\&={frac {ihbar }{N}}sum _{l}e^{ialleft(k-k'right)}=ihbar delta _{k,k'}\left[Q_{k},Q_{k'}right]&=left[Pi _{k},Pi _{k'}right]=0end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1829b425a1c6cb72b77a83ed8f279de7279fa4db)