モントセラト

- モントセラト

- Montserrat

モントセラトの旗

モントセラトの紋章

国歌:God Save the Queen 女王陛下万歳

公用語

英語

首都

プリマス(壊滅)

ブレイズ(臨時首都)

リトルベイ(新首都)

君主

エリザベス2世

総督

アンドリュー・ピアース

首相

ドナルドソン・ロミオ

面積

- 総面積

102 km²

- 水面積率 (%)

極僅か

人口

- 推計(2012年)

5,164人

- 人口密度

-/km²

GDP (PPP)

(2006年)

- 合計

4,350万ドル

- 1人当り

8,500ドル

通貨

東カリブ・ドル (XCD)

時間帯

UTC-4

ISO 3166-1

MS / MSR

ccTLD

.ms

国際電話番号

1-664

モントセラト(Montserrat)は、カリブ海の小アンティル諸島に位置する火山島で、イギリスの海外領土である。モンセラットとも呼ばれる。

公用語は英語で、通貨は小アンティル諸島の地域に共通の東カリブ・ドルである。 活火山であるスーフリエール・ヒルズ(915m)が島で最も高い山である。 首府は島の南西に位置するプリマスだが、1995年から1997年にかけ発生した火山の噴火により壊滅し、現在はブレイズを臨時首都(事実上の首都)としている。また、新首都としてリトルベイが建設中である。

目次

1 歴史

2 地方行政区分

3 地理

4 経済

5 交通

6 住民

7 出身者

8 脚注

9 関連項目

10 外部リンク

歴史

放棄されたプリマス

- 1493年11月3日 - クリストファー・コロンブスが2回目の航海の際に発見し、スペインのモンセラート修道院にちなんで「サンタ・マリア・デ・モントセラテ」(Santa María de Montserrat)と命名した。当初スペインは入植せず、代わってイギリスとフランスの興味は増大した。

1625年 - チャールズ1世は、植民地開拓を認める特許をイギリスに与える。[要出典]

1631年 - 迫害を受けていたアイルランド人のカトリック教徒が、モントセラトとアンティグアに強制的に移住させられる。

1632年 - セントキッツ島から来たイギリス人プロテスタント入植者達によってイギリスの植民地となる。

1649年 - オリバー・クロムウェルがクロムウェル派のアイルランド占領の間、特にドロヘダ攻城戦でアイルランドに勝利した後、アイルランドの政治囚はモントセラトに移送された。

1655年 - クロムウェルが来島し歓待を受ける。

1768年3月17日 - プランテーションの黒人奴隷がアイルランド人の主人に対して反乱を起こすが失敗に終わる。

1782年 - アメリカ独立戦争でフランスが占領する。

1782年 - パリ条約でイギリスに返還される。

1958年1月3日 - 西インド連邦の一州となる。

1962年5月31日 - 西インド連邦解体、再びイギリスの植民地となる。

1989年9月17日 - カテゴリー4のハリケーン・ヒューゴの直撃を受ける。最大風速は60m/s以上に達し、島の9割以上に被害をもたらした。この影響でビートルズのプロデューサーとして知られるジョージ・マーティンが所有していたレコーディングスタジオ「エアー・スタジオ・モンセラット」が閉鎖に追い込まれた他、観光産業が壊滅的打撃を受ける。

1995年7月18日 - スーフリエール・ヒルズが300年ぶりに噴火し、人口の3分の2が島外へ避難[1]。イギリスは救助のため軍艦を派遣する。

1997年 - 再びスーフリエール・ヒルズが噴火。首都プリマスが火山灰に覆われるなどして壊滅的被害を受ける。

1998年 - プリマスが放棄され、首都機能をブレイズに移転。

2003年 - 1997年以来のスーフリエール・ヒルズの大噴火で多くの建物が破壊される被害が出る[1]。

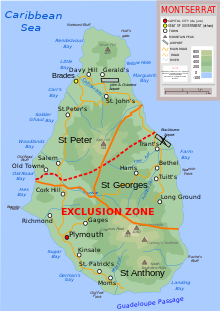

地方行政区分

モントセラトの地形図

3つの行政教区に分かれている。

セント・アンソニー(Saint Anthony)

セント・ジョージ(Saint Georges)

セント・ピーター(Saint Peter)

しかし、島南部は排除区(Exclusion Zone)と呼ばれ、64km²もの範囲が噴火の影響で無人化した。そのため現在は、セント・ピーター教区以外は無人となり、機能していない。

地理

火山性の山がちな島で、2つのプレートの衝突する上にあり、この境界に沿って起きる火山活動が、小アンティル諸島を結成していると言われている。最高峰のスーフリエール・ヒルズも活火山として知られ、しばしば噴火をおこして被害を出している。山肌は繁茂している植物群とアイルランドからの初期移住者にちなんで、カリブの「エメラルド島」、または「西のエメラルド」と呼ばれている[2]。

経済

農業はバナナなどで、観光も島の経済の有望な産業だが、他のカリブの島々と比べると遅れている。火山噴火の影響で島の経済に大きな被害が出た。

交通

山がちな島なので道路の多くは海岸線に沿ってある。東部にあったW・H・ブランブル空港(W. H. Bramble Airport)は1997年の噴火で破壊され、2005年に島の北部にジェラルズ空港(Gerald's Airport、2008年にジョン・A・オズボーン空港に改称)が完成した。

住民

アフリカ系黒人が96%を占め、残りは混血のムラートや白人なども少数だがいる。

宗教は英国国教会が38%、メソジスト派が28%で、後は、カトリックなどである。

出身者

メイジー・ウィリアムス - ディスコバンド「ボニーM」のメンバー

脚注

- ^ ab佐藤健寿 『世界不思議地図』 朝日新聞出版、2017年、88頁。ISBN 978-4-02-331573-0。

^ 緑色はアイルランドのナショナルカラーである。

関連項目

- スーフリエール・ヒルズ

アザー・ファイナル - 日韓ワールドカップが開催された2002年当時、FIFAランキング最下位のモントセラトと、その一つ上のブータンの間でのサッカーの試合をドキュメンタリーとして描いた映画作品。- ISO 3166-2:MS

外部リンク

- モントセラト観光局HP(英語)

- モントセラト自治領政府(英語)

- モントセラト火山観測所(英語)

座標: 北緯16度45分 西経62度12分 / 北緯16.750度 西経62.200度 / 16.750; -62.200

| ||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||